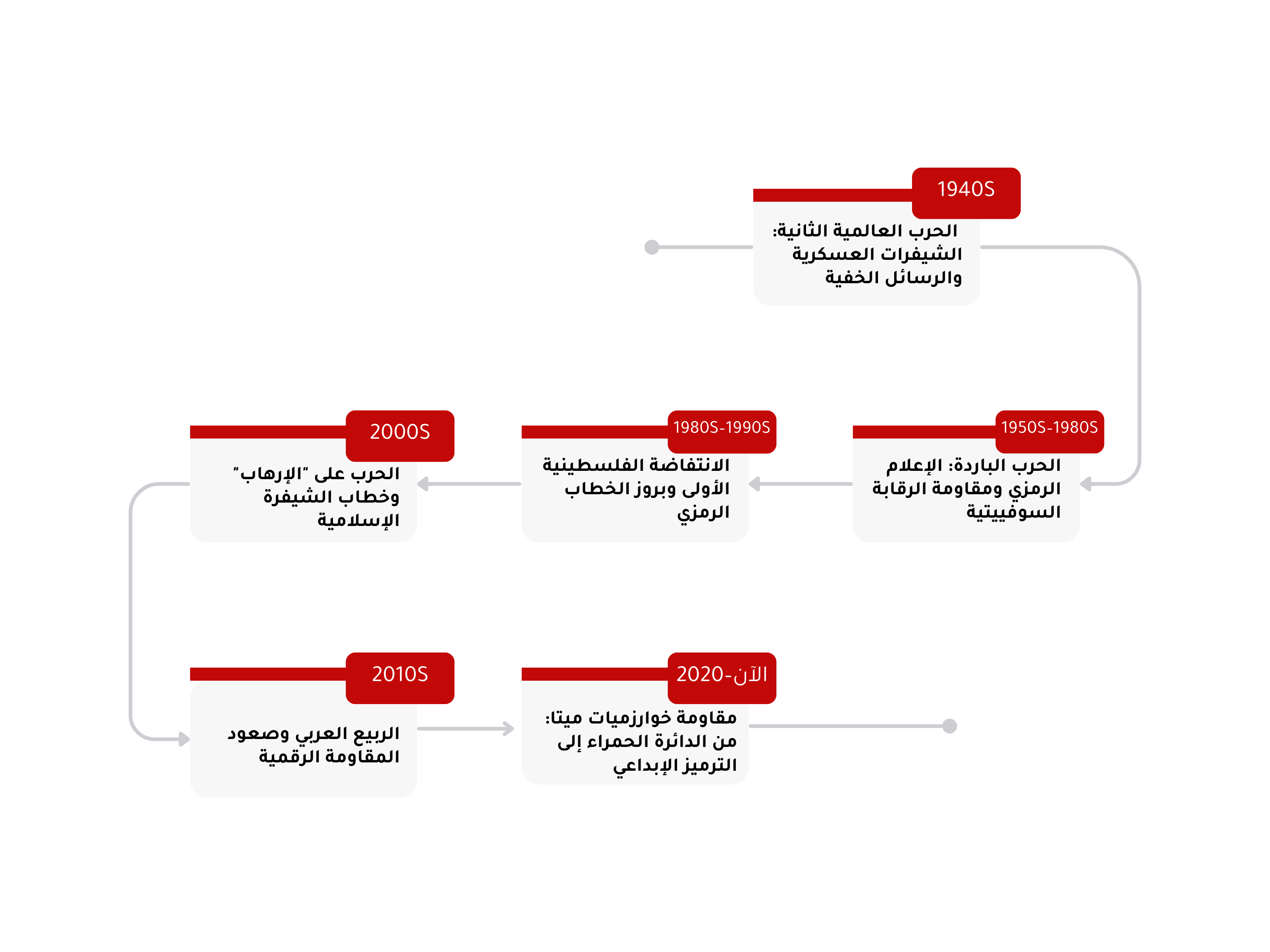

في التاريخ، استخدمت الشعوب المحتلة الرموز، اللغة، الحكاية، والنشيد كأدوات لحماية الذات من الذوبان في رواية المستعمر.

ومع تطور أدوات السيطرة وتحوّل المعركة إلى المجال الرقمي، بات لزامًا على الفاعل الثقافي والإعلامي أن يطوّر أدواته وأنماط تعبيره بما يتناسب مع بيئة أصبحت فيها المنصات نفسها جزءًا من آلة السيطرة.

الإبداع المقاوم في العصر الرقمي لا ينفصل عن الواقع السياسي. هو نتاج وعي جماعي يسعى للحفاظ على السردية الأصلية من التهميش و التشويه. وهو أيضًا شكل من أشكال "التحايل" على أنظمة تصنيف المحتوى التي لا تعترف بعدالة القضايا، بل تقيس شرعية الخطاب بمقاييس منحازة ومبهمة.

.من أجل إيصال الرسائل اضطر صناع المحتوى للجوء الى طرق مختلفة والتفكير خارج الصندوق

يعرض لنا حسن في حديثه أساليب عديدة ابتدعها واعتمدها على صفحة" بالأملية" كي يوصل رسالته.

وقد توزعت الاساليب على الشكل التالي:

الاسقاط-

اخفاء الصوت اثناء ذكر الكلمات التي تحذف-

الترميز-

تندرج الرموز البصرية التي استخدمها اعلام المقاومة ضمن ما يُعرف بالسيميائيات، أي علم العلامات والإشارات التي تُنتجها الجماعات للتواصل داخل ثقافتها ومحيطها. فالأيقونات التي تظهر في هذا النوع من المحتوى، مثل الدائرة الحمراء او المثلث المقلوب ليست مجرد عناصر بصرية، بل هي أفعال ثقافية بامتياز و أدوات تُنتج دلالة وتراكم ذاكرة جماعية مقاومة داخل بيئة رقمية معادية.

هذه الرموز تعمل على ترسيخ المعنى في ذهن الجمهور دون الحاجة إلى شرح مباشر، وتؤسس علاقة سرّية وديناميكية بين المرسل والمتلقي ضمن سياق اجتماعي وثقافي مشترك. فالإنسان، بوصفه كائنًا رمزيًا، يملك قدرة فطرية على تحويل العلامات إلى لغات بديلة، تسمح بتمرير الرسائل بعيدًا عن أنظمة الحظر القمعية. وهكذا، تتحوّل الصورة أو الإشارة إلى لغة مقاومة تحمل في طياتها دلالة وشهادة وسردًا مضمَرًا، يصعب محوه أو تحييده.

التصميم هنا ليس مجرد خيار جمالي، بل فعل واعٍ وموجّه يحمل موقفًا سياسيًا ورسالة ثقافية مشفّرة.

في المقطع التالي، يشاركنا المصمم علي بسام رؤيته حول الشعارات التي رافقت الحرب الأخيرة، وكيف تشكّلت هذه الرموز ضمن سياق بصري مقاوم، يأخذ من الذاكرة الشعبية والثقافة السياسية موادّه الأساسية، ليصوغ خطابًا قادرًا على الصمود في وجه الخوارزميات والنسيان معًا.

يمكنكم الاطلاع على هذه التصاميم عبر الضغط على هذا اللينك

إن نقطة الانطلاق في

أي محتوى مقاوم ليست فقط في الرسالة، بل في معرفة كيف تصل هذه الرسالة إلى

جمهوره، التفكير في الجمهور المستهدف ليس تفصيلًا، بل جزء أساسي

من العمل: "أنا كيف سأصل إليه؟" – هذا هو السؤال الجوهري.

يذكر حسن انه كما من الممكن لصانع المحتوى أن يستفيد من الألحان

المحفورة في الذاكرة الشعبية بإمكانه الاستفادة من الترندات المنتشرة، فيعيد

توظيفها بشكل يخدم قضيته دون أن يُقصى عن الفضاء الرقمي.

وبدلًا من مواجهة

الخوارزميات بشكل مباشر، يقوم باستثمار الشكل السائد: فيديوهات تقليدية، صيغ

مألوفة، أو نغمة منتشرة، ثم يزرع داخلها مضمونًا مختلفًا يحمل موقفًا أو فكرة أو

نقدًا. هذه الطريقة تُخفي الرسالة داخل قالب متوقَّع، فتسمح بوصولها دون أن تُرصد

أو تُحذف

هذا النوع من العمل لا يعني اتباع

التريند بشكل سطحي، بل تحويله إلى أداة اختراق ذكي للوعي الرقمي، وإعادة

توجيه الرسائل عبر قوالب تُشعر المتلقي بالألفة، لكنها تحمل معنى جديدًا بين

السطور

ومن أجل إيصال هذه الرسائل، لم يكن مواكبة الترند هو الوسيلة الوحيدة استدعت الظروف أن يلجأ المصممون للأداة الأكثر سرعةً وتطورًا في عصرنا الحالي أي الذكاء الاصطناعي. يخبرنا المصمم علي بسام كيف وظفوا أدوات الذكاء الاصطناعي لصناعة هكذا نوع من المحتوى .